- アクア・トトの生き物

- 爬虫類

ヤモリの指のひみつ①

- 河合

こんにちは

最近、今年生まれのニホンヤモリを家や水族館で見かけるようになりました。

これは当館の中庭にある「清流ふれあいプール」の横の木で見つけたニホンヤモリです。まだ体は小さくかわいらしい個体でした。

ヤモリが家の壁やツルツルしたガラスにくっつきながら素早く動いている姿を見たことがありませんか?

よく考えてみると不思議ですよね。

ということで、「ヤモリがどうして壁やガラスにくっつくことができるのか?」について話をしたいと思います。

実はこの原稿を書くきっかけにはこんなエピソードがありまして…。

当館では博物館実習で毎年大学生を受け入れており、博物館や水族館の役割について学んでもらうために様々な業務に携わってもらっています。

実習の中には解説パネルや標本を使って生き物の解説をするという課題があり、今年受け入れた学生の一人が「ヤモリの指」をテーマにし、解説パネルを作成しました。

実習生同士での課題発表はできましたが、今年は新型コロナウイルス感染防止対策のため水槽前でのお客様への解説が中止となり、ヤモリの指の秘密をみなさまにお伝えすることができませんでした。

実習生に助言をするために私も一緒になって調べると、ヤモリの指って知れば知るほど面白く、その微細な構造に魅了されてしまいました。

こんなことがあり、「ヤモリの指」のことを少しでも多くの人に知ってほしいと思ったわけです。

みなさまの身近には

ヤモリ以外にも、いろんなところにくっついている生き物がいますよね。

生き物たちは爪や吸盤、粘液などを利用してこのようにくっつくことができ、その方法は生き物によって異なります。

しかし、ヤモリは爪でも吸盤でも粘液でもない別の方法でくっつきます。

その方法とは「ファンデルワールス力を使う」です。

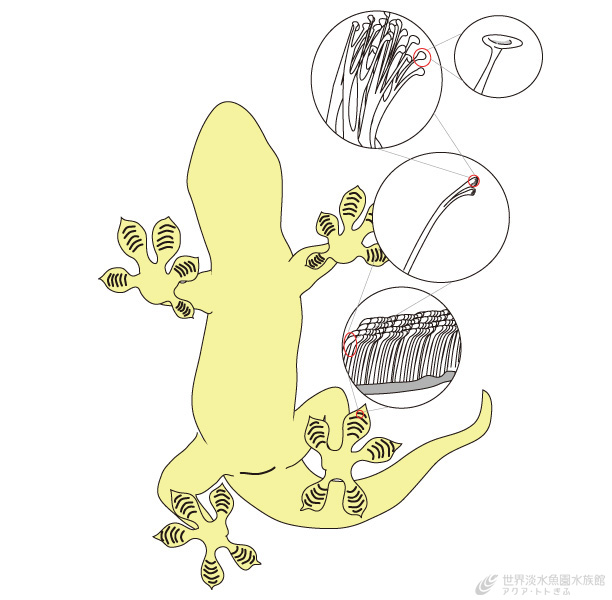

それを可能にしているのは、ヤモリの指の裏にある「微細な毛」です。

ファンデルワールス力??? 毛??? 全く意味がわかりませんよね。

まずは指の裏の「微細な毛」について説明します。

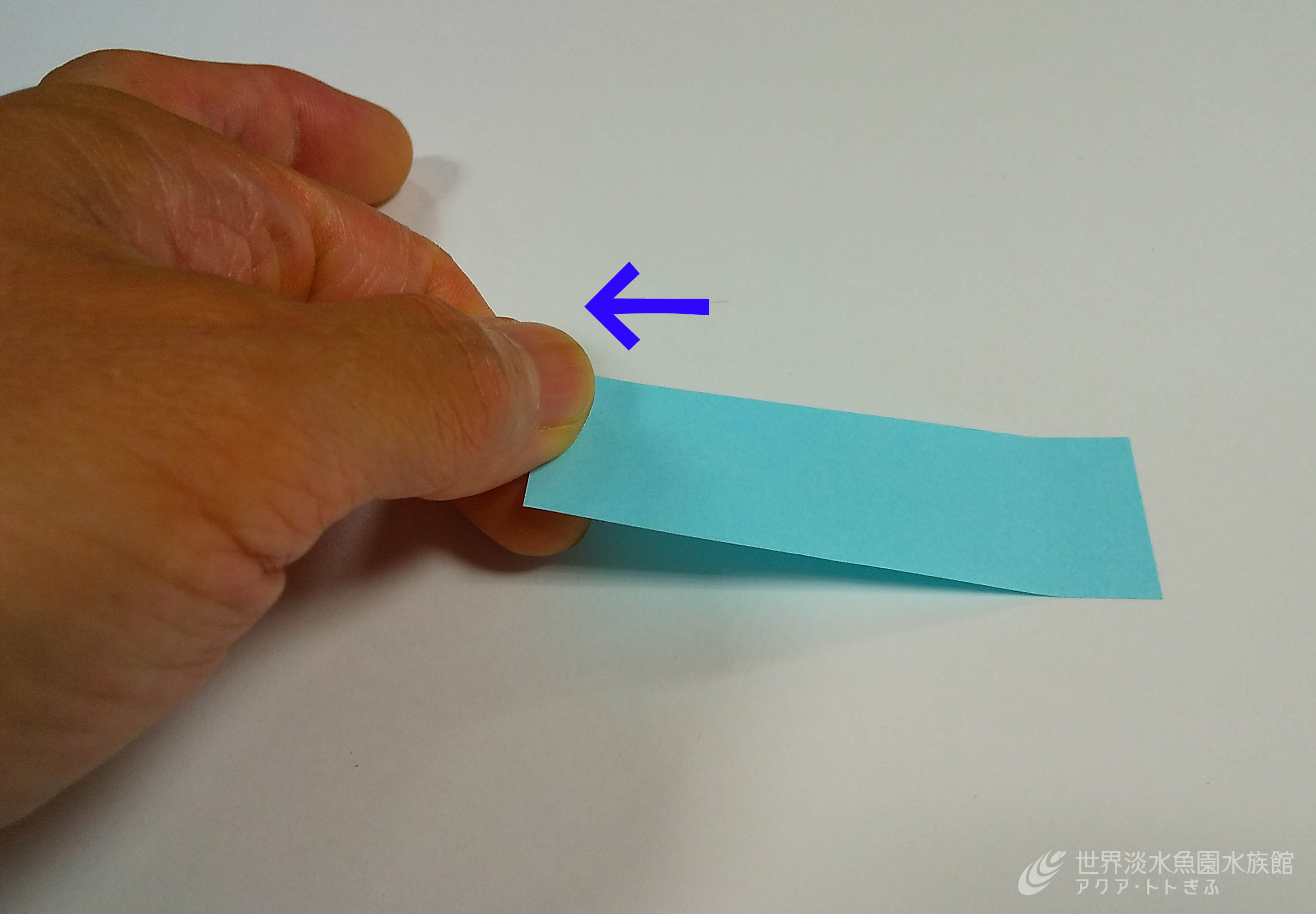

ヤモリの指の裏には「趾下薄板(しかはくばん)」という器官があります。

その趾下薄板の表面には、マイクロメートル(1000分の1mm)サイズの太い毛が生えています。

白い帯状に見えるものが趾下薄板の表面に生えている毛の集合部です。

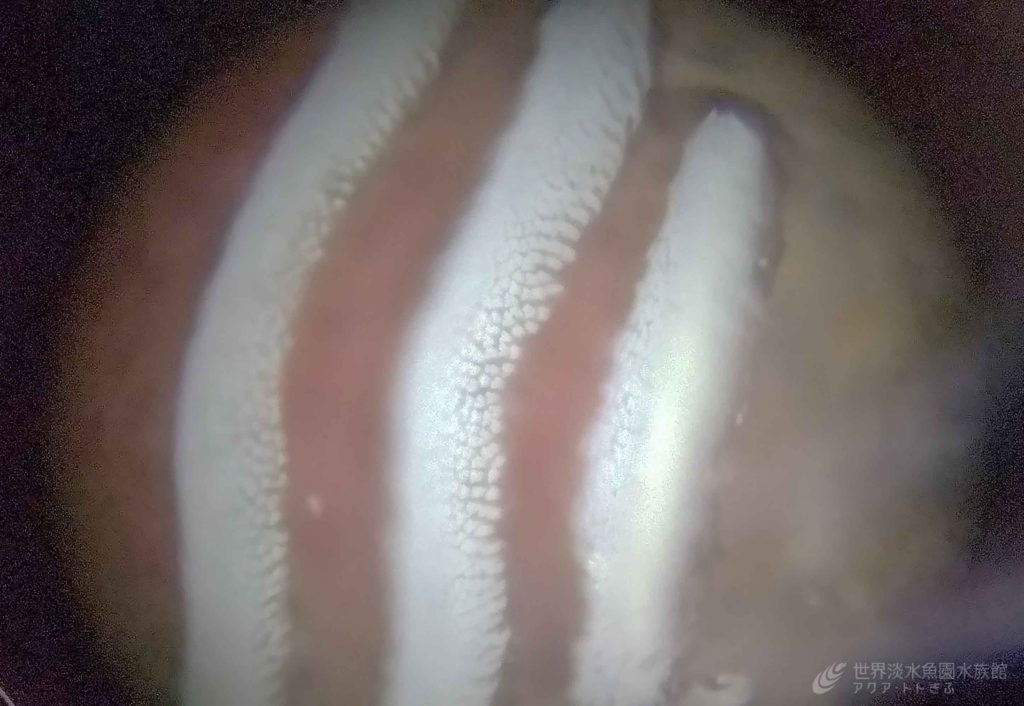

拡大すると毛が密集して生えているのがよくわかります。

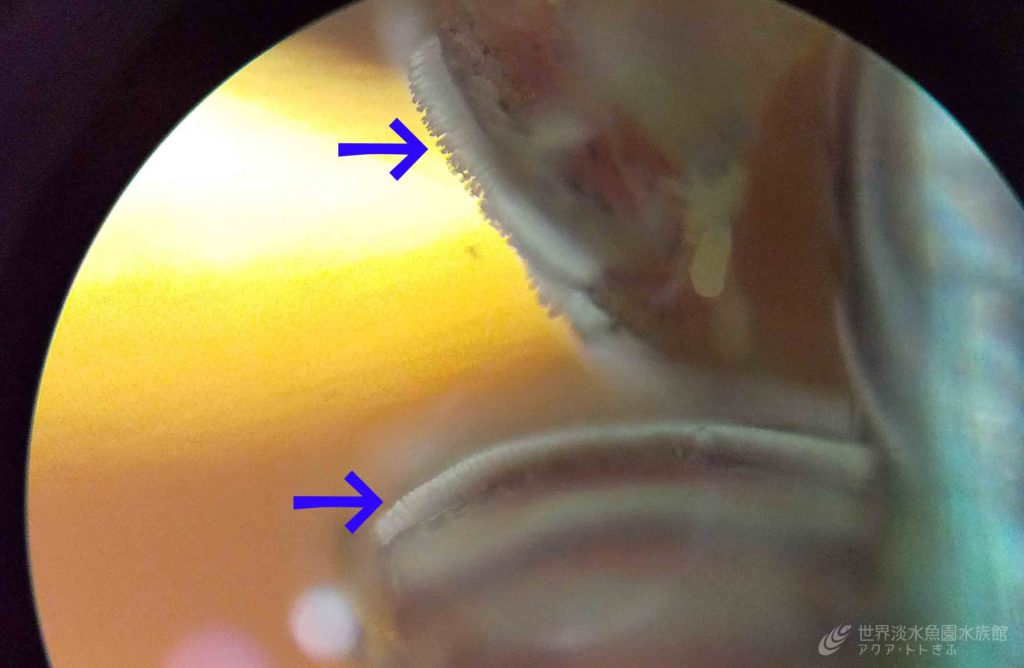

横からみると毛が並んで生えているのがわかります。

さらにこれらの太い毛の先は、ナノメートル(1000000分の1mm)サイズの細い毛に枝分かれしています。

例えば当館で展示しているトッケイヤモリでは、1本のあしに太い毛が約50万本、さらにそこから枝分かれした細い毛が100~1000本あり、1匹のトッケイヤモリには約10億本の細い毛があることが知られています。

そして細い毛の先は、ヘラ状(スプーンのような楕円状の形)になっていて壁などの凸凹面に接しやすい形になっています。

次に「ファンデルワールス力」。

「ファンデルワールス力」は、分子間力の一種で、分子と分子の間に働く引力のことです。

この力は、どんなものでも2つの物体の距離が2ナノメートル以内になると働きます。

つまり、

ヤモリの指の裏には、ナノメートルサイズの細い毛がすごくたくさん生えていて、その毛先が壁の表面の凹凸と接することでファンデルワールス力が生じ、その力を使ってくっつくことができるのです。

ヤモリは、分子レベルで壁や窓ガラスにくっつくことができる驚異の能力を持った生き物なんですよ。

つづく

【参考】

サイエンスチャンネルhttps://www.youtube.com/watch?v=Y8HRvOdiFh8

独立行政法人 物質・材料研究機構 細田奈麻絵理学博士

ヤモリの指 P128~

夢ナビ 東京大学教育学部 統合自然科学科 平岡秀一教授

https://yumenavi.info/lecture.aspx?GNKCD=g005003

Adhesive force of a single gecko foot-hair

Kellar Autumn∗, Yiching Liang†, S. Tonia Hsieh‡, Wolfgang Zesch§, Wai Pang Chan‡, Thomas Kenny†,

Ronald Fearing§ & Robert J. Full‡