- 研究・調査

岐阜県郡上市に伝わる、伝統漁法「うわな漁」

- 山下

世界中にはさまざまな生き物が生息しています。人間はそれら生き物を捕まえるために生き物の特徴に合わせたさまざまな手法を取ってきました。

魚類に関しては、特に漁法と呼ばれます。漁法の中には、もうおこなう人がおらず、この世から消えてしまうもの、あるいは既に消えてしまったものもあることでしょう。

そんな中で、40年ほど前まで実施されていた、ウグイを獲る漁法「うわな漁」の実演が先日おこなわれました。

大変貴重な実演に呼んでいただけたので、どんな漁法なのか、学んできたことをこちらのコラムでご紹介しようと思います。

最初に、大まかにどんな漁法なのかを説明します。

ウグイは石の隙間に潜って越冬する習性があるため、晩秋にウグイが潜り込みやすい石組を作ります。これを「うわな掘り」と言います。そして真冬にその石組を崩し、中に潜り込んでいるウグイを漁獲する、というものです。これを「穴開け」と言います。

では、もう少し具体的に説明していきます。

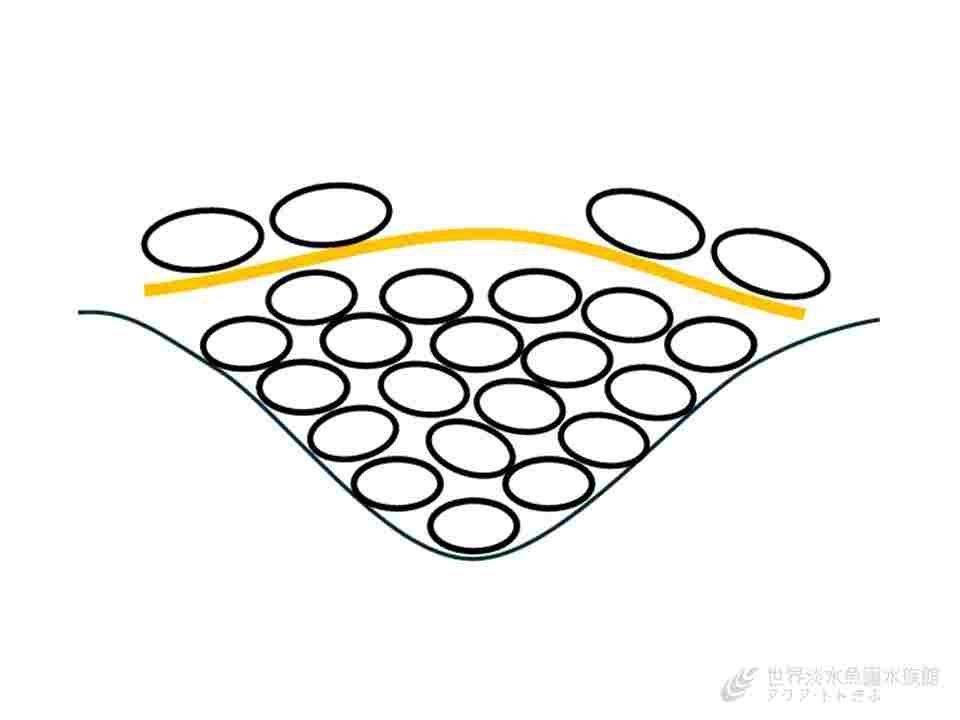

まずは石組を設置する場所を決めます。川の中でも、浅く、流れのある場所が良いです。場所が決まったら河床を掘り下げます。今回は深さ約1m、幅は直径約2mの円状に掘り下げたようでした。そこへ人が抱えて運べる程度の石を積み重ねていきます。もともとの河床くらいまで石を積み重ねたら、その上に藁むしろを敷き、さらに石を載せます。

石組の少し上流に波よけを作ったら、設置作業は完了です。石組を図にするとこのような感じです。

今回は残念ながら、出水によって日にちがずれてしまい、私は設置の様子を見ることができませんでした…。またの機会を楽しみに待ちます。

設置が終了したら、冬が来てウグイが石組に入るのを待ちます。

1か月ほどが経ち、1月下旬。待ちに待った穴開けの日がやってきました。

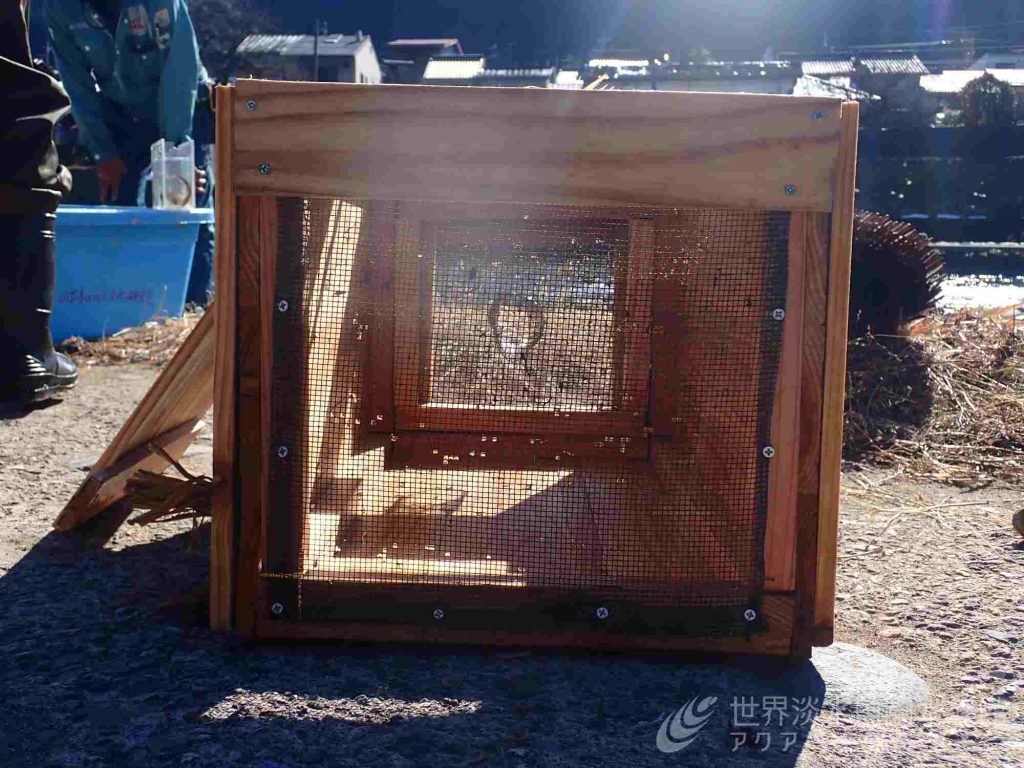

まずは、藁むしろの上の重石を取り除きます。その後、掘った穴の上流側にリンゴ箱という箱を沈めます。リンゴ箱というのは下の写真のような箱のことを言います。

片側の金網に穴が開いたつくりになっており、一度魚が中に入ると、外には出にくいようになっています。また、川の流れに沿って箱を置くと、中を水が通り抜けるようになっています。

そして、リンゴ箱を中心にタテ簾を立てます。

この時、隙間ができないようにタテ簾と河床の隙間を砂利で埋めます。藁むしろを取り除き、穴の中の石を取り出していきます。

ある程度取り出したら、上流に作っておいた波よけを崩して、石組への水の流れを強めます。こうすることで、飛び出してきた魚が流れに逆らって泳ぎ、リンゴ箱に入りやすくなります。実際に魚がリンゴ箱に入る様子を撮影できたので、お見せします。

奥の穴から箱の中へと魚が入ってきているのがわかるでしょうか。

全ての石を取り除いた後、魚がタテ簾に沿ってリンゴ箱に入るのを待ちます。最後に仕掛けを撤去し、河床をならして、うわな漁は終了です。

今回の実演で漁獲されたウグイは6匹で、サイズも10cm前後の小型の個体でした。ウグイ以外には、オイカワ、カジカ大卵型、アカザといった魚が見られました。

今回実演していただいた方のお話では、40年ほど前は1回の漁で1000個体ものウグイが漁獲されたことがあった、とのことでした。今回漁獲された個体数が少なかった要因としては大きく2つの要因が考えられました。

1つ目は設置場所です。今回の実演では、河川工事の関係で、比較的流れの緩やかな環境に設置しました。大きなウグイは流れの速い環境にいることが多いために、緩やかな環境に設置した石組には大型のウグイが入らなかったのではないか、とのことでした。

2つ目に、以前に比べて魚の数が減っている、ということが挙げられました。見学に来られていた方も最近は魚がおらんからねぇと話されていました。

減少しているのはウグイのみではなく、さまざまな淡水魚が絶滅の危機に瀕しています。現在当館では企画展『Save the 淡水魚 ~未来へつなぐ水辺の宝~』を実施しています。その中で、淡水魚が今どのような状態にあるのか解説をおこなっています。ご興味のある方はぜひ一度見に来ていただけると幸いです。

話を戻してうわな漁ですが、また来年度も実施する予定だそうです。現地での見学も可能です。私もぜひもう一度見学し、たくさんのウグイが漁獲される様子を見たく思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次のコラムでお会いしましょう!