- アクア・トトの生き物

クロベンケイガニを育てる

- 堀江真

こんにちは。

今回はクロベンケイガニの繁殖のおはなしです。

まず、クロベンケイガニとはこんなカニ。紫色のはさみ脚が特徴です。

川の下流から河口で見られ、岸辺の土手に穴を掘ってくらしています。

当館では「下流の生き物水槽」で展示しています。

隣の「河口の生き物」水槽にいるハマガニとアシハラガニは、去年と一昨年に繁殖できたので、今年はぜひとも下流の生き物水槽のクロベンケイガニ、ベンケイガニ、アカテガニのどれかの繁殖を成功させたいと思っていました。

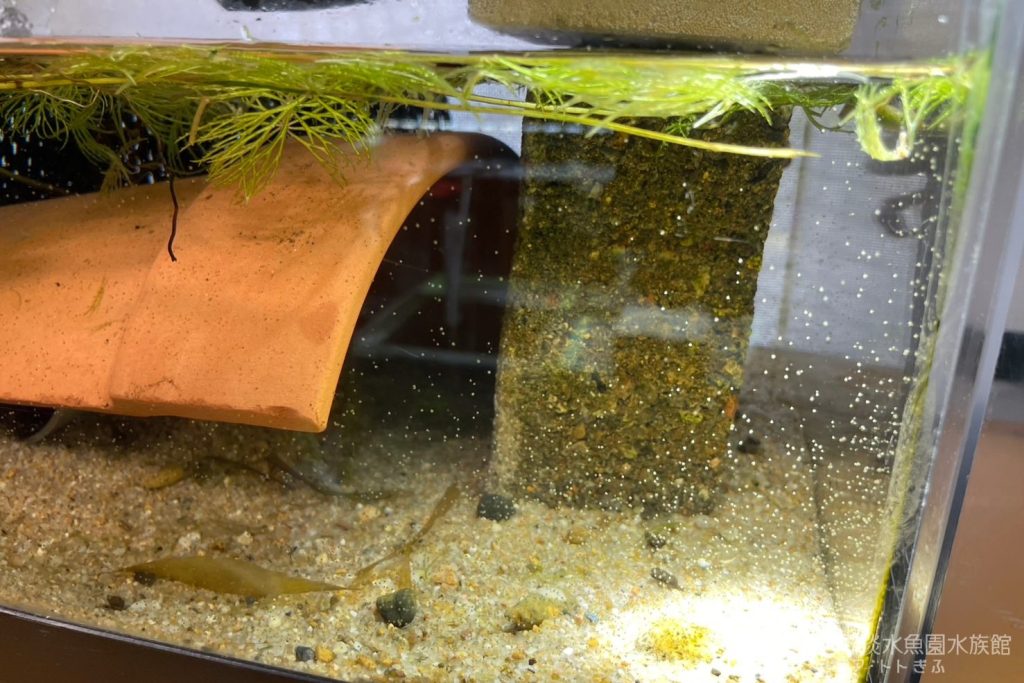

5月3日、予備槽から母ガニを、安全に幼生を放出できる場所へ移動させました。

その2日後の5月5日に無数のゾエア幼生が産まれました。

ゾエアは海中でプランクトン生活を送りながら、さらに小さな動物プランクトンを食べます。

ゾエア期に4回脱皮をして、その4回目の脱皮でメガロバ幼生に、さらにもう一回脱皮をしてカニの姿になります。

ゾエアⅠ期→ゾエアⅡ期→ゾエアⅢ期→ゾエアⅣ期→メガロパ幼生→稚ガニ

という具合。

孵化から13日後にはメガロパに、

それから8日後にはみごとに稚ガニになりました。

甲長1mmちょっと。すごく小さくてゴマみたいですが、ちゃんとカニの姿をしています。

さて、幼生を放出した母ガニはというと…。

なんと!幼生の放出から数日後にはまたお腹が膨らんでいて卵を抱えていました。

オスがいないのにびっくりです。

クロベンケイガニやその近縁のカニの場合、交尾をしてオスの精子をメスが体内に貯めておき、それを産卵のとき(お腹に卵を抱くとき)に使って受精させるのですが、今回のように2度目の産卵にも、その貯めておいた精子が使えるということは知りませんでした。

クロベンケイガニは珍しいカニではありません。川の下流や河口に行けば必ずといっていいほど姿を見ることができる身近なカニで、これまで長い間当館で飼育していたカニでもあります。それでも、まだまだわたしが知らないことにあふれていて、改めて生き物の偉大さを感じました。

今回育った稚ガニたちはおそらく2年後ぐらいに展示水槽へデビューできる大きさになるかと。それまで大切に育てていきます。