- アクア・トトの生き物

カヤネズミの巣づくり

- 中野

みなさま、こんにちは。

先日、家の上棟工事を見学する機会がありました。大工さんがひょいひょいと身軽に二階や屋根に登り、木材を運んでは組み立てていく姿に思わず見とれてしまいました。ふと、「そういえば水族館にも“小さな大工さん”がいたなあ」と頭に浮かんできましたので、今日はその小さな大工「カヤネズミ」についてお話をしたいと思います。

カヤネズミは、日本に生息するネズミの中で最も小さい種類です。

体長はわずか5~7cm、体重は6~10g ほどで、例えるなら500円玉と同じくらいの軽さしかありません。

この軽さと、体よりも長い尾を器用に使うことで、オギ・ススキ・ヨシといった「カヤ」と呼ばれるイネ科の植物を利用し、巣をつくって生活しています。この長い尾は、細い茎の上を移動する際にバランスを取ったり、草に巻きつけて身体を支えたりするなど、高い場所での安定した行動を可能にする重要な役割を果たしています。

当館でも自然環境を再現するため、植物を植えており、新しい植物を入れた途端、カヤネズミたちは巣づくりを始めるのです。

この夏は特に注目して観察してみたところ、毎回「今度はどのように作るのだろう?」と楽しみになるほど、興味深い発見がありました。

巣は基本的に、陰になって目立たない奥の方に作る傾向がありますが、例外的に、目立つ場所に堂々と巣をつくることもあります。

巣づくりの順番としては、

①植物の葉や茎を身軽に登り降りしながら、同じところを何度も行き来して場所を探す。

②場所が決まると足場をつくり、その上から届く範囲で体を乗り出して葉を引き込む。

③葉先を細かく噛み裂き、壁や天井を少しずつ絡めこむように形づくる。

などです。

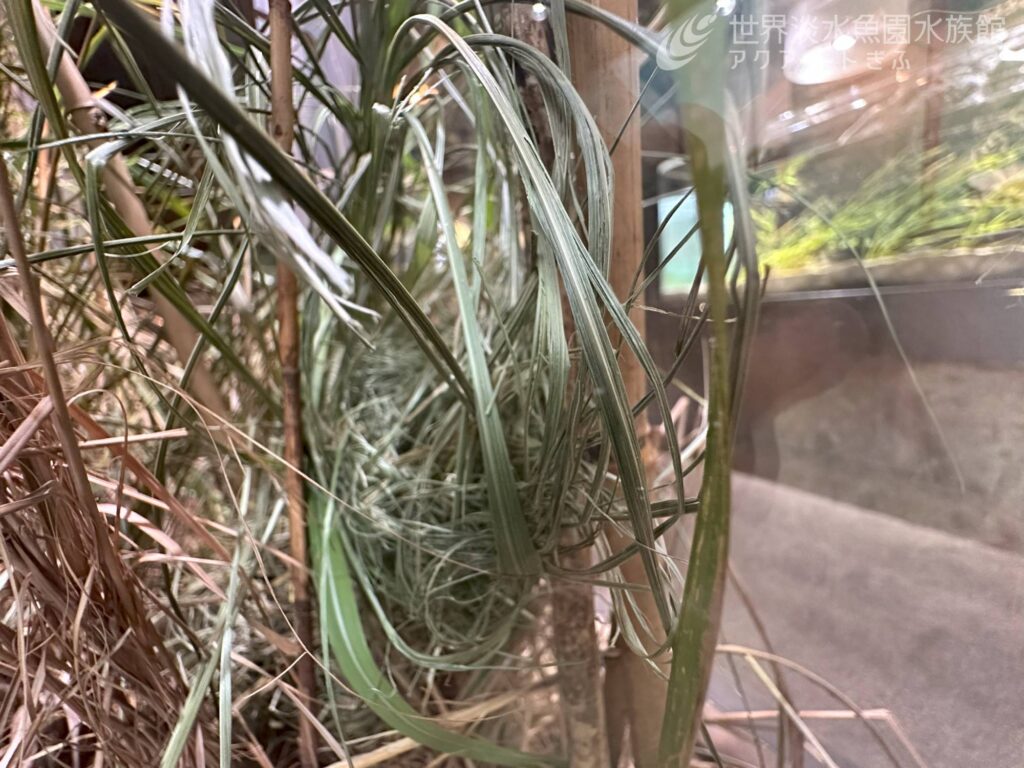

*巣づくり途中の写真

ほかにも、植物の葉の密度や性質によって、巣の大きさや高さが変わることもあり、葉が密に茂っていれば大きな巣が、まばらな場所では小さな巣ができる傾向もありました。さらに、柔らかい葉を使った巣は低く薄く、堅い葉を使えばしっかりとした仕上がりになるので高く厚く、植物の特徴が巣に反映されるなどの発見がありました。

*高い場所

*低い場所

また、使われなくなった巣を回収してみると、これがまた驚き。力を込めてもなかなか壊れないほど丈夫に絡み合っていて、「あの小さな体で、どうやってここまで緻密に…!」と感心してしまいました。

観察していて特に印象的なのは、「空中巣」と呼ばれる巣です。

今にもちぎれそうな細い葉にぶら下がるように巣が作られるのですが、その中に数匹入り込んでいる姿を見たときは飼育スタッフの私たちも「大丈夫かな?落ちないかな?」とハラハラします。

ですが実際にはしっかり支えられており、見た目よりずっと頑丈で驚かされました。今後は最初から完成までの過程を映像で記録していきたいと思います。

さて、冬になると植物は枯れてしまいこれまでのような巣を作れなくなります。そのため野生のカヤネズミは、枯れ葉を集めて地表に球状の巣をつくることもあるそうです。地域によっても違うといわれていて、これからどんな工夫を見せてくれるのか今から楽しみです。

みなさまも水族館にお越しの際には、ぜひ可愛らしい小さな大工さんの作る巣にも注目してみてくださいね。